從困境到傳奇的開端:林昱珉的少年軌跡

台灣棒球界從不缺少天才,但真正能從逆境中走出、自我淬鍊成傳奇的,永遠寥寥無幾。林昱珉,就是這個世代的代表之一。

他不是生來就站在聚光燈下的明星,也不是一路順風的神童;相反地,他的故事,是從一次次跌倒、一次次重整心態開始的。

從地方球場的烈日、紅土,到國際賽場的萬人觀眾席,他的投球軌跡刻劃出新世代球員的樣貌:不依賴天賦,而是靠紀律與信念闖出名號。

這篇文章,將回到林昱珉的出發點——那個仍然穿著寬大球衣、滿懷夢想的少年時期,探索他如何在現實的挑戰中建立起屬於自己的棒球哲學。

林昱珉少年時期的棒球夢:從地方球場出發

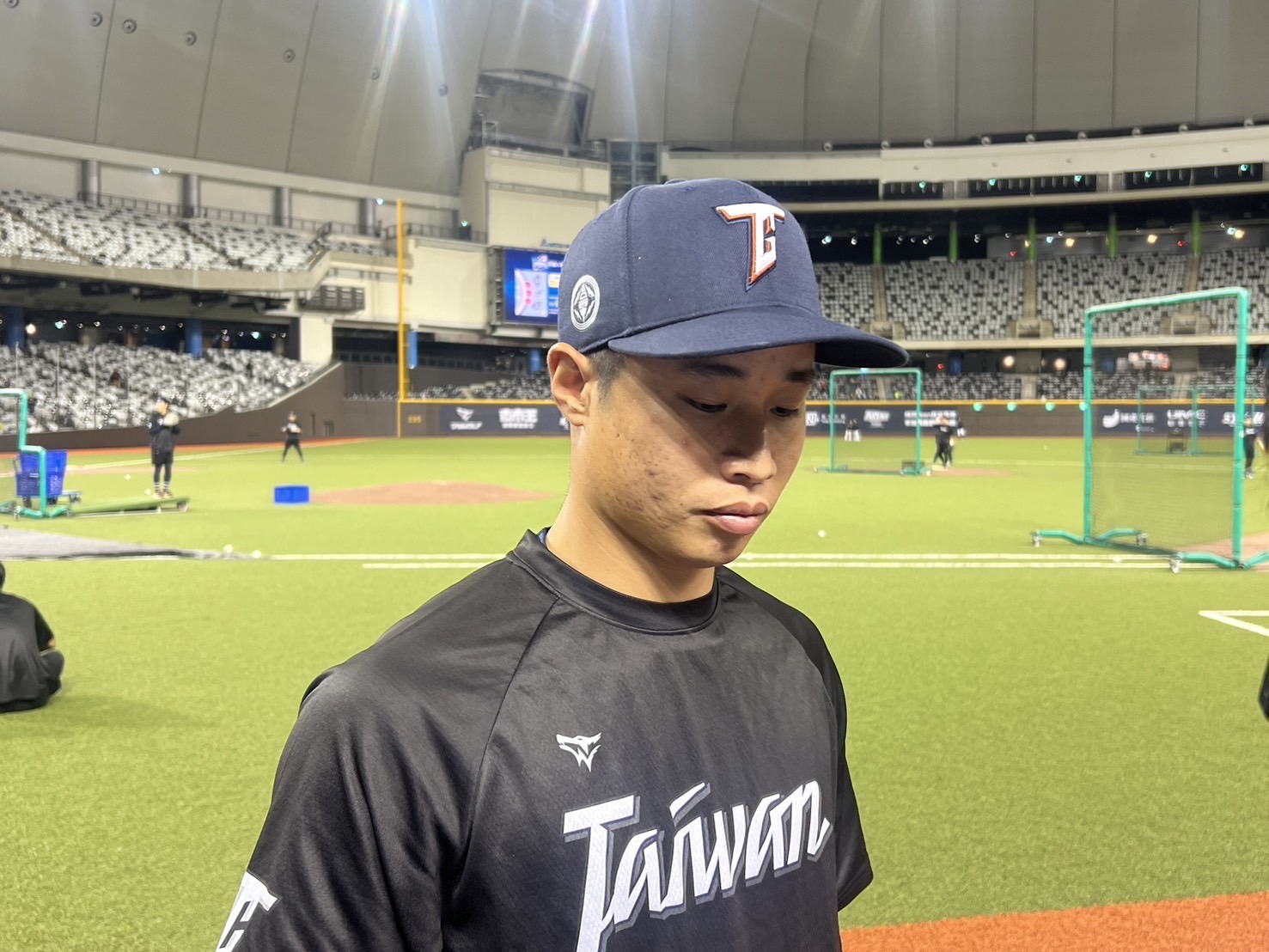

賽前練投中的林昱珉,神情專注、沉穩,展現職業選手風範。

在許多職業選手的故事裡,童年往往是一切的起點。對林昱珉來說,那是一段被汗水、泥土與堅持構成的記憶。他的棒球夢並非出自名門,也沒有華麗資源;有的只是對比賽的熱情,以及家人默默的陪伴與支持。這段時期,奠定了他日後「穩中帶狠」的投手性格。

林昱珉啟蒙階段:棒球夢的起點

林昱珉第一次拿起棒球,是在校園的一場社團招生活動裡。那時的他並不知道這顆白球會改變人生的軌跡。

他的父母雖然不是運動員,但對運動教育抱持開放態度,願意讓孩子在球場上探索自我。家庭的支持成為他堅持的後盾,也讓他能在一次次練習中累積自信。

在少棒、青少棒階段,他並非全隊中最耀眼的選手,但他的穩定性與理解力卻讓教練印象深刻。

「他不是那種只靠力氣的投手,而是會思考怎麼贏的人。」這句教練的評語,成為林昱珉棒球旅程最早的注解。

林昱珉早期挑戰與挫折

然而,少年時期並非總是順風順水。林昱珉也曾歷經長時間的低潮期。

有時是傷勢讓他遠離投手丘,有時是成績不理想、懷疑自己是否還能撐下去。

但正是在這些挫折中,他學會了如何「面對自己」。

他曾在訪談中提到:「受傷那段時間,我每天都在問自己,還想不想繼續?但只要想到球場,我就知道答案是肯定的。」

這份不放棄的信念,讓他重新站起來,也讓他明白——堅持不是嘴上說說,而是一場與自己的長期對話。

林昱珉崛起歷程:從學生聯賽到國際賽舞台

從地方少棒一路走來,林昱珉的名字開始出現在各項學生聯賽的報導中。這不僅是他投球實力逐漸成熟的證明,更象徵他心態上的成長。

高中時期的他,逐漸從「被期待的投手」變成「團隊的核心」。每一場比賽都是一次挑戰,也是一次心理的淬鍊。從學生聯賽的壓力,到國際舞台的聚光燈,林昱珉展現出屬於新世代投手的冷靜與自信。

青棒時代的關鍵轉折

高中階段的林昱珉,正處於投手養成的關鍵時期。當時的他身材尚未完全定型,但控球與觀察力已遠勝同齡選手。

在一場全國青棒代表賽中,他以穩定的投球節奏與犀利的滑球封鎖對手,全場僅失一分。那場比賽成為他從「潛力股」晉升為「核心主力」的轉捩點。

然而,真正讓他與眾不同的,並非球速或爆發力,而是「理解比賽」的能力。

教練曾這麼形容他:「林昱珉知道什麼時候該快,什麼時候該慢。他在場上不只是投球,而是在主導比賽。」

這種戰術思維的成熟,讓他逐漸發展出屬於自己的投球哲學——穩定、觀察、掌握節奏。

這段時期,他開始調整投球型態。從以往追求速度的「火球派」,轉變為兼具變化球與控球的策略型投手。

他深知,要想在更高層級的舞台立足,光靠力道遠遠不夠。

進入國際賽:自信與壓力並存

隨著表現穩定,他獲選代表台灣參加國際青棒賽。這是他第一次踏上國際舞台,也第一次感受到「穿上國家隊球衣」的重量。

面對來自美、日、韓的強力打線,他的每一顆球都不僅是對打者的挑戰,更是對自我的試煉。

在一次與日本隊的交手中,他連續化解滿壘危機,全場壓制對手,幫助球隊晉級。當鏡頭對準他時,他沒有誇張的慶祝,只有一抹短暫的微笑。那份冷靜的神情,成了許多球迷對林昱珉的第一印象。

比賽結束後,他在休息室靜靜擦汗,對隊友說:「我只是做我該做的事。」

這句話聽起來平淡,卻展現了他的成熟與專注。對他而言,國際舞台並不是炫耀的地方,而是檢驗自我極限的戰場。

他在賽後受訪時曾說:「壓力不會消失,但我能選擇如何面對。」

正因如此,林昱珉在國際賽場上的每一次投球,都像是一場心靈修行——越是關鍵時刻,他越能用冷靜掌握節奏,讓勝負回到自己的掌控之中。

林昱珉以穩定控球與高速球見長,是台灣旅美投手中備受矚目的新星。

林昱珉逆境挑戰:傷勢與自我懷疑的考驗

每位投手的一生,幾乎都逃不過「受傷」這一課。

對林昱珉來說,那段被迫離開球場的日子,既是身體的煎熬,也是心理的試煉。

他必須重新面對「無法投球」的自己,學會在焦慮與孤獨中找回節奏。這一章,不再是關於球速或戰績,而是關於一個年輕投手如何在最黑暗的時刻,重塑信念與方向。

林昱珉傷痛復出之路

那是一段不願再提卻無法忘記的日子。

某次例行比賽後,他感覺手臂異常的緊繃與灼熱,隨後醫療檢查證實是肩部肌肉拉傷。這個消息,對當時正處巔峰狀態的他而言,無疑是一記重擊。

最初的幾週,他每天都問自己同樣的問題:「如果我不能再投球,我還是我嗎?」

那是一種深層的失落感,不僅因為痛,而是因為「被迫停下」。

復健初期,他必須從最基本的伸展與輕舉開始。那時的他不再是投手丘上的王牌,而是一個努力讓手臂重新聽話的普通人。

他曾在筆記中寫道:「當你只能看著別人練習時,才會明白能上場是一種多麼珍貴的權利。」

在教練與物理治療師的陪伴下,他逐步恢復力量。過程中,他將時間一分為二——一半給身體,一半給心靈。

他開始閱讀運動心理學的書籍、觀看過往比賽影片,嘗試理解投球的本質。

那段時間,他學會的不只是如何復原,而是如何與自己和解。

林昱珉內在轉變:從挫折到重生

當身體逐漸康復,他也在心態上完成了第二次「成長」。

他不再以「能否奪勝」作為衡量標準,而是學會從過程中尋找價值。

他說過一句話,讓許多後輩深受啟發:「痛苦不是敵人,它是提醒你——你還在路上。」

這場復出之路,讓他更深刻理解「穩定」的意義。

從前的他渴望投得更快、更狠;如今的他,更在意「如何讓每一球都更有意義」。

他開始重視呼吸節奏、專注力訓練,以及比賽中微小的心理變化。

林昱珉的轉變,不僅是技術層面的升級,更是一種成熟的心境。

他從一個被壓力追著跑的年輕投手,成長為能主動掌握節奏、理解自我的球員。

正如一位熟識他的教練所說:「他不是沒被擊倒過,只是每一次都更強壯地站起來。」

林昱珉技術層面的蛻變:投球哲學與戰術演進

在經歷過傷痛與復健後,林昱珉的投球已不再是單純依賴球速或力量的較勁。

他從過去那位追求極限的年輕投手,蛻變成一名「懂得掌控比賽節奏」的戰術型選手。

這段轉變,不只是技術升級,更是一種思維的成熟——他學會用「智慧」與「心態」去對抗打者,用策略取代衝動,用穩定取代躁進。

林昱珉球速之外的智慧:控球與配球策略

林昱珉的投球哲學,從復出之後有了明顯改變。

過去,他仰賴球速壓制對手;如今,他更重視「球的目的性」。每一次出手前,他都會在腦中快速分析打者的習性、揮擊節奏與站位細節。

他開始大量運用滑球與變速球,透過速差與軌跡變化干擾打者判斷。

在球速略有下降的情況下,他反而投得更有層次——利用角度、出手點與球種搭配,製造出「心理速度差」。

一位熟悉他的捕手形容:「林昱珉的球,不是最快的,但每一球都讓打者不舒服。」

這種「投球設計」能力,正是他在傷後重新定義自我的核心。

此外,他對數據分析的接受度也明顯提高。復健期間,他學習如何閱讀對手打擊數據、研究投球熱區。

當其他同齡投手仍以經驗判斷為主時,他已能將分析結果融入配球決策中。

這讓他在實戰中更能針對不同對手,靈活調整策略——不僅在投球,更在下棋。

林昱珉心理素質:穩定是最大武器

棒球場上的壓力,不只是技術問題,更是心理戰。

林昱珉在經歷傷痛與復出後,學會了一種「內斂的冷靜」。

無論比賽多關鍵,他總能以近乎平靜的表情面對,彷彿早已預見結果。

有教練曾回憶:「那場他投滿七局,最後一球還能笑著走下場,那一刻我知道他不只是好投手,而是成熟的投手。」

對他而言,「穩定」並不是壓抑情緒,而是一種掌控全局的自信。

他在訓練中也特別強調「呼吸與專注」的重要性。

透過深呼吸練習與比賽模擬,他學會在壓力高漲時維持身體節奏,讓專注成為比賽中最強的武器。

他常說的一句話——「我不想讓壓力主導比賽,我要主導壓力。」——正體現了這份心理修煉的成果。

這樣的心態,也逐漸影響整個團隊。

隊友們在他身上看到的不只是技巧,更是一種穩定的信任感。

他用表現證明:真正的王牌,不需要用激情吶喊,而是用冷靜與堅定說話。

林昱珉站上投手丘,專注觀察打者,是他最具代表性的比賽姿態之一。

林昱珉新世代投手的榜樣力量

當一名投手能從個人經歷中昇華出啟發他人的力量,他就不再只是選手,而是一個象徵。

林昱珉的名字,對許多台灣年輕球員而言,不只是成績與數據的代名詞,更是一種態度的投射——自律、堅持、理性與持續進化。

他用自己的方式重新定義了「台灣投手」,讓我們看見一種不靠激情燃燒,而以穩定信念築夢的全新模樣。

林昱珉:台灣棒球文化中的新象徵

台灣棒球走過數十年,從草創的半職業時代到國際舞台的榮耀,投手始終是精神的核心。

王建民帶來「沉穩的力量」、郭泓志展現「拼命的信念」,而林昱珉,則屬於第三個時代——數據化、理性化、心理平衡的新世代。

他成長於資訊透明的年代,學會用分析取代迷信,用策略取代憤怒。

他不追求華麗的三振,而是專注於「每一球該出現在什麼位置」的細節。這份理性,使他在國際舞台上展現出不輸任何強投的成熟。

更重要的是,他的冷靜並非疏離,而是一種深層的專注。

面對鏡頭時,他很少大聲吶喊;面對壓力時,他選擇深呼吸、穩住節奏。這份沉穩,讓他成為年輕投手心中的典範——一種「用頭腦投球」的象徵。

而在台灣棒球文化中,這種新型態的領袖氣質,正是棒球世代更替的證明。林昱珉的存在,像是一座橋樑,連結過去的激情與未來的理性。

林昱珉:對年輕球員的啟發

林昱珉常在訪談中提到,「不要怕失敗,怕的是你不敢再站上投手丘。」

這句話看似簡單,卻是他多年經驗的凝縮。對正在成長中的球員而言,這不僅是鼓勵,更是一種信念的傳遞。

他時常主動與青少年球員互動,在基層訓練營中指導投球技巧,也分享自己的復健歷程。

他不避諱談挫折,甚至鼓勵學弟們「把失敗當作資料,去分析它、理解它,而不是逃避它」。

對他而言,棒球不只是比賽,更是一種長期自我管理的過程。

這種「以理性代替情緒」的態度,成為許多年輕投手模仿的方向。

在他身上,大家看到的不是完美的結果,而是「持續進化」的精神。

他用實際行動證明:

要成為頂尖選手,不只是球速要快、臂力要強,還要能在壓力裡穩住呼吸,在低潮時重新站起。

這樣的精神,讓林昱珉不只是球場上的投手,更是「心態的教練」。

他讓年輕球員相信——每一次的挫折,都是通往成熟的一步。

延伸閱讀:林昱珉震撼全球!台灣王牌直衝大聯盟

結語:未完的傳奇,下一章的期待

故事的結尾,往往不是終點,而是一段新旅程的開端。

對林昱珉而言,「從少年到投手」只是他棒球人生的第一章。接下來,還有更寬廣的舞台、更嚴苛的挑戰在等待他。

這一路的成長,不僅是技術的進化,更是一場持續的心靈修行。

在回顧林昱珉的軌跡時,我們看到的不僅是成績曲線,而是一個青年如何在現實與夢想之間找到平衡。

他從地方球場啟程,靠著熱情與紀律,一步步走上國際舞台。

他曾受傷、曾懷疑、也曾陷入沉默;但最終,他選擇以堅定回應世界。

這份堅持,讓他成為許多後輩眼中的標竿。

無論是在國際賽的亮眼表現,還是復出後對自身的要求,都體現出一種成熟的力量——那是一種不誇張、不浮躁的自信。

他用穩定的投球、專注的眼神,讓我們看見一種全新的「台灣精神」:

輸贏之外,更重視態度;結果之外,更相信過程。

或許,他的故事尚未完結。

未來的舞台將更寬、更高,壓力也會更重。

但正因為經歷過傷痛與低谷,他比任何人都懂得如何重新站起。

他曾說過一句話:「投手的人生,永遠在準備下一顆球。」

這句話不只是對比賽的詮釋,更是他人生的座右銘。

下一篇章,將是他正式踏上職業舞台後的故事——那裡有更多的挑戰、更多的掌聲,也可能有更多的孤獨。

但可以確定的是,林昱珉早已準備好,用更成熟的自己,迎接新的戰役。

| 欄位 | 內容 |

|---|---|

| 基本定位 | 台灣新生代投手代表;以穩定控球與策略配球見長。 |

| 成長主軸 | 逆境中崛起/從少年地方球場→學生聯賽→國際賽的循序進階。 |

| 早期啟蒙 | 家庭支持、基層棒球扎根(少棒、青少棒);以冷靜與理解力取勝。 |

| 關鍵轉折 | 高中代表戰表現亮眼;由「球速導向」轉為「控球+策略」型投手。 |

| 國際舞台 | 在國際賽展現沉著處理關門局面的能力;以節奏掌控與配球智商見稱。 |

| 逆境考驗 | 經歷肩部傷勢與復健期;以運動心理、呼吸訓練與影片分析完成復出。 |

| 技術蛻變 | 強化滑球、變速球與速差運用;重視出手點、角度與打者反應的即場調整。 |

| 投球哲學 | 「球速之外的智慧」:以目的性投球、數據導向配球、心理速度差取得優勢。 |

| 心理素質 | 以穩定為最大武器;高壓情境下透過呼吸與專注維持決策品質。 |

| 場外影響 | 以理性與自律影響青年投手;倡議把失敗當作資料,分析而非逃避。 |

| 文化意義 | 承先啟後:從王建民的沉穩、郭泓志的拚搏,進化為數據化、心理平衡的新世代象徵。 |

| 代表心態語句 | 專注下一球、冷靜主導壓力、結果之外更重視過程。(敘述性整理,非逐字引言) |

| 下一章 | 職業舞台的挑戰:適應國際強度、持續升級配球與體能結構,探索更高天花板。 |

相關文章